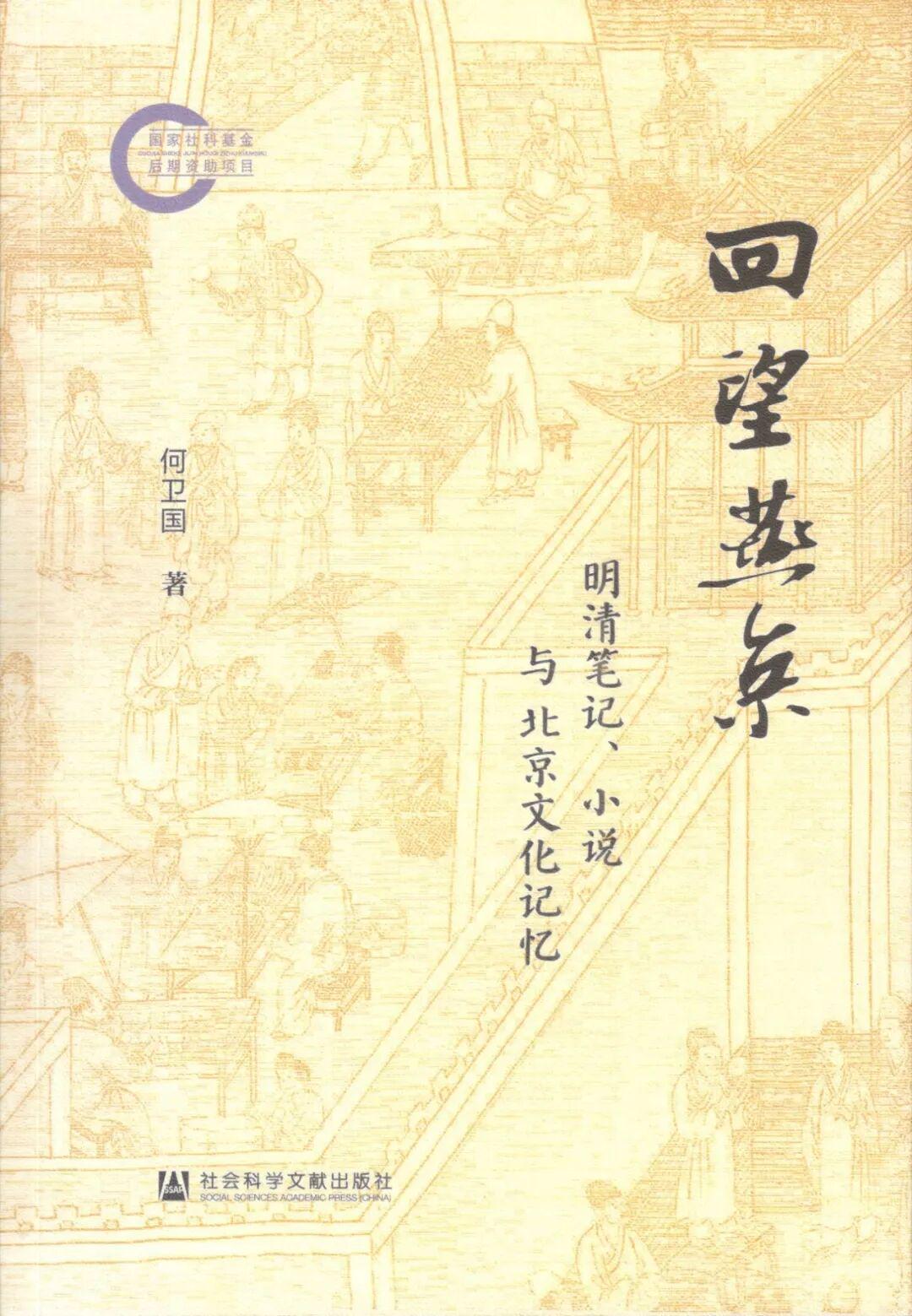

《回望燕京:明清笔记、小说与北京文化记忆》常胜策略,何卫国著,社会科学文献出版社2025年6月版。

该书为国家社科基金后期资助项目“明清笔记、小说与北京文化记忆研究”结项成果。 该书以明清文人笔记与通俗小说为研究对象,从坛庙、寺观、园林、士乡、京旗、节令、礼俗等方面入手,描绘明清时期北京城的生活图景,呈现其民族文化融合,地域文化交汇,皇城文化、士人文化与平民文化熔于一炉的京师文化特征。

该书融汇文学、史学、文化学、城市学等多学科研究视角,秉持历史与现实勾连、传统与发展并重的研究思路,既探究明清时期北京城的文学书写,又试图阐释北京文化的发展脉络与趋势,兼具理论价值与现实意义。

绪论

第一章 都城威仪与坛庙祭祀

第一节 “九坛八庙”及其祭祀仪式概略

第二节 天坛祭天

第三节 孔庙祭孔

第四节 先农先蚕耕织礼

第二章 芸芸众生与寺观庙宇

第一节 北京寺观庙宇略论

第二节 白云观里“会神仙”

第三节 东岳庙中“掸尘会”

第四节 娘娘庙朝顶进香

第五节 雍和宫看“打鬼”

第三章 休闲娱乐与山水园林

第一节 《帝京景物略》与明代北京园林

第二节 大观园与清代北京园林

第三节 隐园与清代京西园林

第四章 宣南“士乡”与士林文化

第一节 名人居所与士林雅集

第二节 会馆林立与地域文化交汇

第三节 琉璃厂书肆与文化传播常胜策略

第五章 八旗世家与教育科举

第一节 八旗世家与子弟教育

第二节 旗人“秋闱”与科考流程

第三节 才女文化与八旗闺秀

第六章 京旗文化与人生礼俗

第一节 生育习俗

第二节 婚嫁仪式

第三节 丧葬风俗

第七章 四时节序与节日习俗

第一节 春节

第二节 元宵节

第三节 清明节

第四节 端午节

第五节 中秋节

第八章 衣食住行与日常生活

第一节 服饰

第二节 饮食

第三节 居所

第四节 出行

第九章 剧坛风云与梨园习尚

第一节 花雅之争

第二节 文人“品花”常胜策略

第三节 家庭演剧

第十章 京师气象与西风东渐

第一节 西洋物品与贵族生活

第二节 西洋建筑与城市景观

参考文献

后记

在这个“最低温度”纪录被频频刷新的冬天,我高兴地阅读了何卫国先生的新著《回望燕京:明清笔记、小说与北京文化记忆》。这是他即将付梓的第二部学术专著,其内容之丰富,议论之精当,行文之流畅,使我忘却了窗外的严寒,而感到了春天的暖意。

我们继承和发扬中华优秀传统文化,这绝非一句空泛的口号。而要做的第一步,应该是对传统文化进行实实在在的了解与研究。卫国先生的这部著作正是如此,通过对明清笔记、小说等的梳理与研究,全面阐释了古都北京的“文化记忆”。

卫国嘱我为此书作序,这使我想起2017年为他的第一部专著所作序言中表达的愿望:希望看到他的第二部专著不久问世。如今这个愿望实现了。而且新著中确有很多让我颇感兴趣,甚至非常敬佩的见解和叙述,遂有几句“读后感”写在下面。

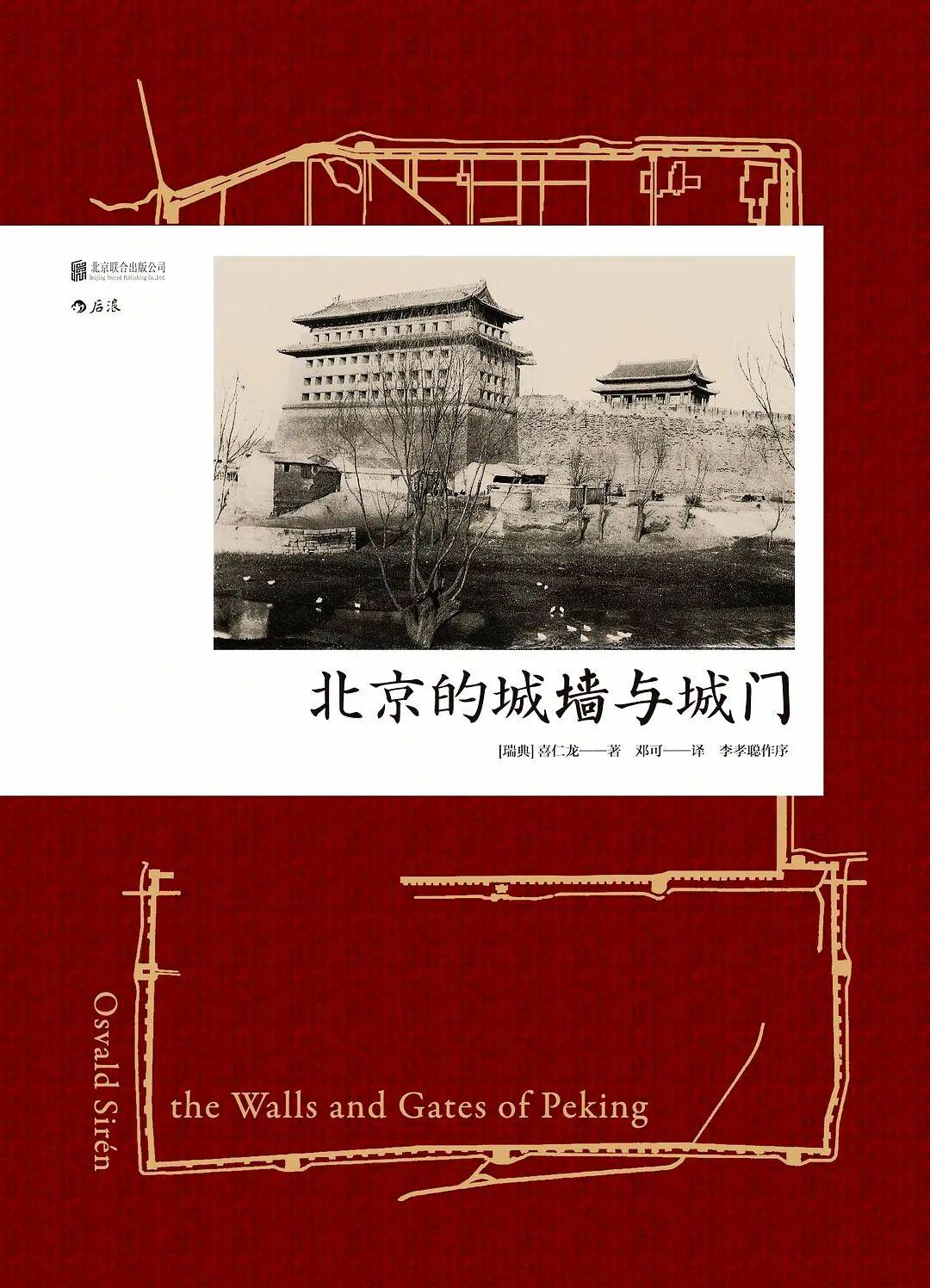

本书充分体现了文献(笔记、小说)研究与实地考察的紧密结合。作者并不否认“北京在古代小说中的呈现确实不如杭州、南京等城市密集”,但他同时指出,如果把视野扩大至文人笔记,“则相关资料极其丰赡”,确认“文人笔记对北京的记述则远超其他城市,形成明清笔记中的特殊景观”。

于是,他广泛涉猎明代笔记、清代笔记,乃至民国时期的笔记(见书中“明清笔记举要”部分)。

这样,大量的笔记记载与小说的文学书写,构成了这本书极其扎实的文献基础,这一点,正是一切学术著作的第一要务。就方法论而言,本书则无疑为小说和文人笔记的研究开辟了新径。

与此同时,卫国还对诸多景观、遗址、风俗进行了认真的实地考察,辨析了很多前人的记载与判断,并提出了一些有益的见解。

比如,关于“纸上园林”《红楼梦》中大观园的论述,据我所知,卫国对恭王府后花园的了解是很深的,他曾在那里做过很多工作,这恰恰成了他深入的“实地考察”。同时,他对什刹海地区的王府、园林也有广泛的了解。

因此,在论述“大观园”时,他能够提出一种很中肯的意见:“其实,与其探讨恭王府后花园等私家园林与大观园的关系,不如探讨什刹海地区的园林景观与大观园的关系,这样或许更具说服力。”于是用了很长的一段文字阐释了他的观点。我以为是言之成理的,是有学术价值的。

书中对北京“文化记忆”的记叙与论证,充分体现了皇家气象与士风民俗的结合。皇家气象是北京特有的“文化记忆”,它体现在很多领域。

本书通过对坛庙寺观、园林府邸等的论述,将这种“气象”生动而具体地呈现在读者面前。

十分可贵的是,本书在展现皇家气象的同时,更融入了丰富的士风民俗文化内容。比如对盛行七百多年的“燕九节”做了细致的介绍;对东岳庙也以一节的篇幅加以论述,关于“掸尘会”,特别是“拴娃娃”“摸铜像”等活动也做了阐释;在讨论“纸上园林”——“隐园”时,引申叙述了北京“三月看柳”的习俗。

在讨论文人遗迹的章节中,特别突出了文人特有的风度、气质,揭示其文化意蕴。如关于“古藤书屋”,强调其“名气不在屋宇建筑,而在书屋里居住的文人。不论屋宇破败与否,古藤书屋都充盈着一股‘文人气'”。

总之,我认为这是一种很重要的思路,皇家气象与士风民俗的融合,才真正显示古都北京全面、立体的“文化记忆”。那种一提到古老的北京,就只着眼于皇城的巍峨与皇室的豪奢,却无视士风与民俗的认知,显然是片面的。

本书的后几章,广泛论述了明清以来北京地区各种风俗礼仪,从衣食住行到婚丧嫁娶,从科举教育到梨园节日等,揭示了多方面的文化意蕴。

比如探讨服饰、饮食的章节中,特别指出种种规范所体现的等级制度的固化与变迁。关于服饰,作者首先强调的是服饰所体现的“等级”,在引用了钟敬文先生的一段精彩论述之后,指出“北京作为王朝的都城……其服饰文化的首要特征就是规制性,具体则体现为辨夷夏、明贵贱、别等威的等级服制”。

以下所展开的论述都是很有启发性的。如果说这是一种横向的考察,那么书稿又对服饰的“时尚性”特征进行了纵向的梳理,指出“一代有一代之时尚。北京在不同历史时期,在首服、体服、鞋靴等服饰,甚至面料、色彩等方面,都曾刮起流行风”,详细论述了时尚的变迁。

书中所涉及的某些习俗的“尾声”,甚至延续到20世纪40年代至50年代初。我自幼生长于北京,对书中所写到的某些习俗还有些记忆,所以感受很深。而“礼仪”意识,是很多习俗的要素。总之,本书后面几章借助小说、笔记的记述,有叙有论,使北京的“文化记忆”“活”起来,古老京城的晨钟暮鼓似乎就响彻在耳边。

本书“后记”中写道:“本书所展现的明清北京城市图景,所揭示的城市文化内涵,或许对当前的北京城市文化建设有借鉴意义。”是的,这正是探究北京“文化记忆”的真正意义。

北京,既古老,又青春,说它“日新月异”“与时俱进”是一点也不过分的,而且始终充满着独特的文化意蕴。

前些年,我有时还夸口说:三环以外,我本来就不熟悉,现在自然更不熟悉;而三环以内,是我从小就熟悉的地方,现在也不会陌生。但我错了,如今三环以内发生了太大的变化,

有一天我坐车从西单路口经过,竟然没有认出这里就是当年的西单(牌楼)!一种“陌生感”油然而生。

因此,近日拜读卫国的这部大作,我的感触很多。传统的北京“城市文化内涵”,我们无疑要继承和发扬,它与其他多种元素共同构成了这个城市无可取代的个性。

我珍爱北京的一切,但我并没有对它做过认真的研究,所以对它的理解是肤浅的。我非常感谢卫国先生写出了这部著作,让我读过之后,收获多多。

是的,年纪大了,视力不佳,但还是学习陆放翁“灯前目力虽非昔,犹课蝇头二万言”的精神,读了全书,并写了以上一些读后感。而这些读后感,自知写得文字拉杂,不成体系,不过是借以表达我的喜悦的心情,以及对卫国新著问世的祝贺!

本书写作缘起有二:

一是多年前我参与了北京市哲社课题“明清小说与北京城市文化研究”,对明清小说与北京文化之关系颇有继续研究的兴趣;二是我的专业乃红学研究,红学界有句熟语“开谈不说《红楼梦》,读尽诗书是枉然”,此诗出自清代得硕亭的《京都竹枝词》(《草珠一串》),诗下注云“此书脍炙人口”,这引发了我的探究欲,既然《红楼梦》是如此“脍炙人口”,那么在清中期以后的文人笔记中应多有记述,于是大量翻检清代的文人笔记,结果却令人失望,在笔记中关于《红楼梦》及其作者的记述几乎可以忽略不计。

但有另外的收获,即在清代笔记中发现了很多关于北京城市的记述。

于是,我开始撰写这部《回望燕京:明清笔记、小说与北京文化记忆》书稿,于2020年7月完成了约28万字的初稿,并于同年获批国家社科基金后期资助一般项目“明清笔记、小说与北京文化记忆研究”。本书即为此课题的结项成果。

本书内容涉及明清时期北京的坛庙、寺观、园林、士乡、教育、礼俗、节令、衣食住行、娱乐、文化交流等诸多方面,基本框架为十章,分别是“都城威仪与坛庙祭祀”“芸芸众生与寺观庙宇”“休闲娱乐与山水园林”“宣南‘士乡'与士林文化”“八旗世家与教育科举”“京旗文化与人生礼俗”“四时节序与节日习俗”“衣食住行与日常生活”“剧坛风云与梨园习尚”“京师气象与西风东渐”。

本来还想写写此时的城市商业,因为“文化记忆”部分分量已经足够,加之篇幅与结项时间限制,所以未能触及此话题,颇有些遗憾。

本书旨在从文学书写的角度研究文人笔记、通俗小说与北京城市文化的关系,为古代文学与都城文化的交叉研究提供实证文本,并试图为明清笔记、小说研究及北京学提供一些新的研究思路。此外,本书所展现的明清北京城市图景,所揭示的城市文化内涵,或许对当前的北京城市文化建设有借鉴意义。

感谢刊发课题前期成果的学术期刊及责编老师,你们的每一份修改建议,都使本书增色不少;感谢中国艺术研究院诸多同事的鼎力支持,使课题得以顺利结项;感谢本书责任编辑李丽丽、文稿编辑李蓉蓉两位女史的严谨与细致,有她们的帮助,本书才得以及时出版。

感谢段启明先生为拙作写序。先生从小在北京长大,对北京非常熟悉,先生在我的书稿上留下了很多铅笔写的修改建议,使我弥补了书中的诸多不足。

2020年上半年,90岁的母亲罹患重疾,我在家一边陪伴她,一边写作本书稿。母亲于当年她农历生日那天去世,至今已历五年,思念之情,日增月盛,谨以此书献给在遥远天国的母亲!

何卫国,湖南衡阳人,中国艺术研究院红楼梦研究所副研究员,主要研究方向为明清文学与文化。著有《红楼梦影视文化论稿》、《回望燕京:明清笔记、小说与北京文化记忆》;在《北京大学学报》、《北京师范大学学报》、《现代传播》、《明清小说研究》、《中国文化研究》等期刊上发表论文近40篇;主持及参与国家级及省部级课题数项。

胜亿优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。