创达盈配资

创达盈配资

编者按:

习近平总书记指出,实现党在新时代新征程的使命任务,党的建设和组织工作要有新担当新作为。南方杂志社、南方+党建频道平台特此推出《南粤先锋》专栏,讲述南粤党员故事,讲解党建知识,树立先锋形象,敬请垂注。

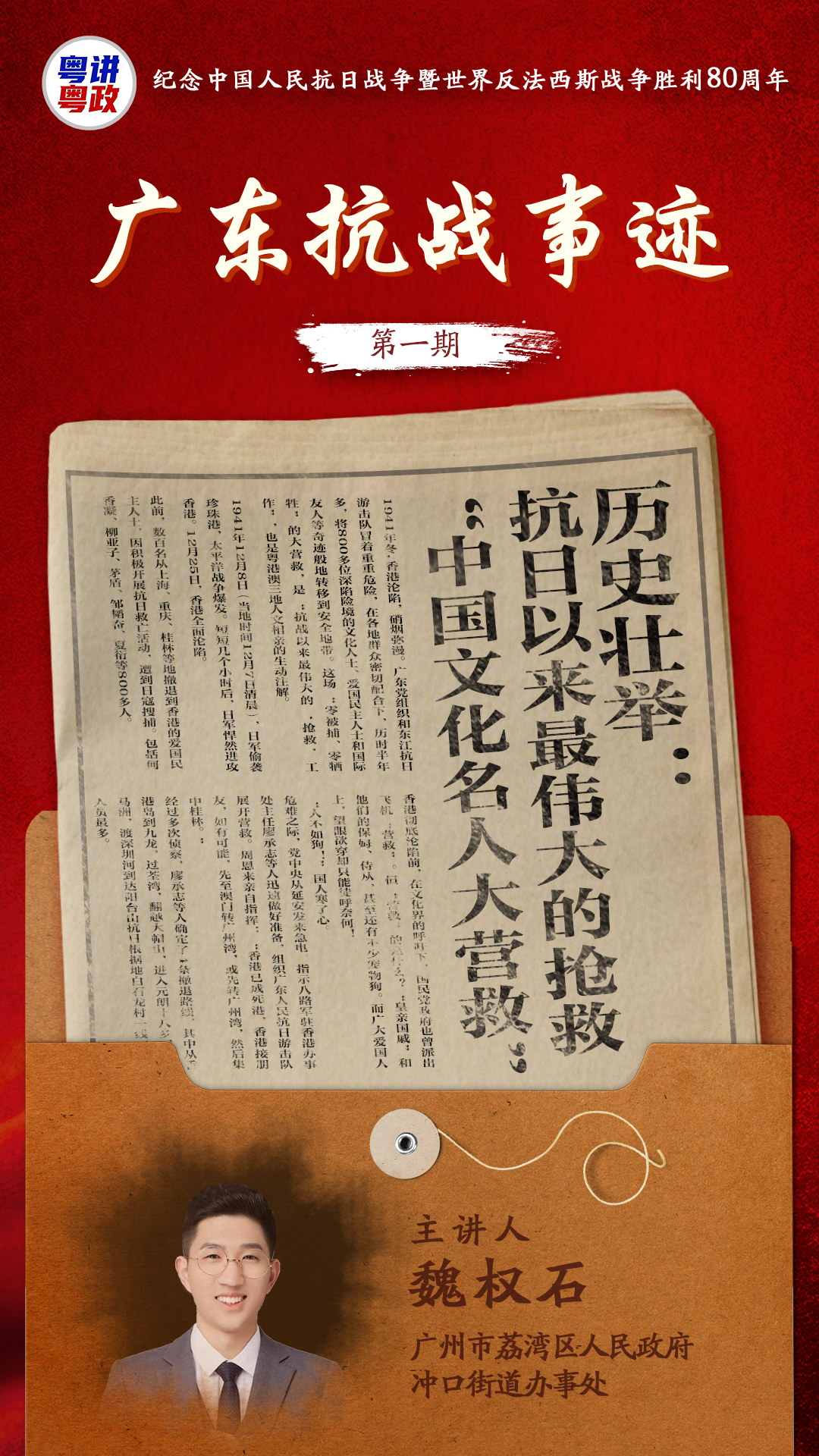

广东抗战事迹丨中国文化名人大营救

朋友们,不知道你们是否读过著名的爱国民主人士何香凝的一首名为《香港沦陷回粤东途中感怀》的诗?这首诗是这么写的:水尽粮空渡海丰,敢将勇气抗时穷。时穷见节吾侪责,即死还留后世风。字里行间,流露出置生死于度外的豪迈气概。而我们今天要讲的故事,正是与这首诗有关。那是被誉为抗日以来最伟大的抢救——中国文化名人大营救。

83年前,一场“营救奇迹”震惊中外:在日军占领香港几个月后,超过800名文化精英、爱国民主人士及其他人士,在党的领导下突破日军封锁,安然出现在抗日根据地和大后方。

故事得从1941年冬天说起。日军偷袭了珍珠港,太平洋战争爆发。短短几个小时后,日军就把矛头对准了香港,12月25日,香港全面沦陷。此前,数百名从上海、重庆、桂林等地撤退到香港的爱国民主人士,因积极开展抗日救亡活动,遭到日军搜捕,他们贴出布告,限令在港知名文化人士必须到“大日本军指挥部”或“地方行政部”报到,否则“格杀勿论”。为躲避日军搜捕,何香凝搬到蔡廷锴将军家,邹韬奋搬家6次、茅盾搬家4次,处境十分危急。

党中央发来急电,指示八路军驻香港办事处主任廖承志迅速做好准备,组织广东人民抗日游击队展开营救。周恩来亲自指挥,规划撤退路线。

广东党组织和东江抗日游击队很快行动起来。地下党员根据廖承志提供的营救对象名单,开始在香港分批寻找、联络转移人员。但要在日军与国民党顽固派的眼皮下创达盈配资,把分散隐蔽的文化名人们集中起来再转移出去,难度之大可想而知。

经过周密部署,一场规模庞大、艰难曲折的秘密大营救拉开了序幕。1942年1月9日,第一批文化人士开始撤离。邹韬奋、茅盾夫妇等20多人,换上广东人常穿的“唐装”,挎着小包袱,装作逃难的样子,在游击队交通员秘密护送下,绕过日军的岗哨,到达铜锣湾避风塘渡口。

后来茅盾在《脱险杂记》里提到,偷过港九的封锁线得坐小筏子,这是当时唯一的交通工具,敌人在海边有布岗哨,看见偷渡的筏子就要射击,而在海上还有巡逻电艇,也是对付偷渡人员。因为船只不够,加上日军对海上进行了严密封锁,人员不可能全由水路撤退,大部分营救对象必须从陆路撤走。他们先由武工队员护送,分批从港岛秘密渡海,安排到设在九龙的秘密交通站。

1942年1月11日清晨,邹韬奋等人到了九龙秘密交通站。在短枪队护送下,悄悄越过日军的封锁线,走了两天,终于到了广东人民抗日游击队总部白石龙村,成为第一批被成功营救脱困的人。

经过四天四夜的跋涉,13日,最先出发的茅盾一行人终于到达白石龙村。白石龙村是陆路营救路线上文化名人回到内地落脚的第一站,为迎接大批被营救人员的到来,白石龙村的党员和全村青壮年配合游击队,在山上建起了“山寮招待所”,安排自卫队巡逻、站岗放哨,组织担架队接应伤病员,组织村民运送大米、柴草。小小村落一时比往日热闹了许多。邹韬奋等人后来回忆起在游击区过除夕的情形,依然十分激动,大家收到慰问品时,一边鼓掌一边掉眼泪,看着,笑着,想着延安的党中央,内心久久不能平静。

随着从香港转移出来的文化人士越来越多地出现在白石龙村,“山寮招待所”已容纳不下,部分体弱多病者被转移到更加隐蔽的龙华阳台山上,更多的人则分批由游击队员和地下交通员武装护送,躲过日伪顽军的耳目,一站接一站从田心、茶园、惠州、老隆、韶关,转移到内地大后方。

1942年2月14日,农历除夕的早上,茅盾夫妇、廖沫沙、胡风等20余人从秋长茶园一带出发。可那天偏偏赶上下雨天,路被破坏得全是深坑。茅盾夫人不小心掉进两丈深的干涸河道,廖沫沙回忆说,幸亏护送的战士很勇敢很敏捷,他们沿着河走不多远就发现缺口斜坡,迅速下河把沈夫人扶上来了。这是脱险前最紧张、最惊险的一幕。一行人走了10多个小时,到大年初一凌晨才进惠州城,被悄悄安排在东湖旅店。

为了不引人注意,第二天一早,一部分人又转移到水东街的“东和行”,在那儿等着坐船前往河源老隆。正月初三,茅盾等20余人登船离开惠州安全到达老隆,终于抵达了大后方。

还有些文化名人因为在香港名气大,容易被认出来,还有些年老体弱,经不起翻山越岭。廖承志就安排他们走西线,从香港到澳门再去桂林,范长江、夏衍他们几十人走的就是这条路。

作为第一批撤离香港的文化名人之一,邹韬奋本来也是准备到桂林去的。但是,国民党命令各地特务机关严密监视他的行踪,扬言“一经发现,就地惩办”。无奈之下,邹韬奋到达老隆后,只能在地方党组织的安顿下到梅县江头村隐蔽了几个月,再辗转由广东人民抗日游击队护送到上海敌占区,最后渡过长江进入苏北根据地。作为最后一位成功获救的文化人士,邹韬奋的脱险,标志着这场惊心动魄的文化名人大营救取得了全面胜利。

这场大营救,前后持续了半年多,总共救出了300多名各界爱国人士和文化界知名人士,连同其他方面人士共计800多人。不光如此,“大营救”还救出了一些国民党驻港人员和外国友人,接应了2000多名回国参加抗日的爱国青年。

这么多人,足迹遍布11个省市,走了上万里,在那么危险的情况下,竟然没有一人伤亡、没有一人被捕。为中华民族保护了一大批文化精英,这在中国革命历史上具有重大意义,被茅盾称为“抗战以来最伟大的‘抢救’工作”。

大营救何以称之为“伟大”?因为它不仅营救了文化名人,也抢救了中华民族的文化火种。何香凝、柳亚子、茅盾、邹韬奋、夏衍、范长江、蔡楚生、司徒慧敏……翻看获救名单,几乎汇聚了当时中国文化界的“半壁江山”。他们当中,有非常多如今我们耳熟能详的名字,他们在抗战期间及之后创作了大量优秀作品,成为新中国文学、艺术、新闻等领域的奠基人。以他们的名字命名的“茅盾文学奖”“夏衍电影文学剧本奖”“长江韬奋新闻奖”等,至今仍是文化界的崇高荣誉。

这场大营救虽没有枪林弹雨,但零伤亡零被捕的奇迹背后,是军民同心筑起的血肉屏障,更是一个民族在危亡之际对文明火种的拼死守护——枪杆子护着笔杆子。笔杆子唤醒更多人拿起枪杆子,我想,这正是中华民族生生不息的密码。

更多精彩内容:南粤先锋专栏>>>

【讲述人】魏权石

【栏目统筹】陈健鹏

【频道编辑】李晓霞 陈冰青

【文字校对】华成民

【值班主编】蒋玉 刘树强

【实习生】徐鸣凯 丁陆薇

【文章来源】“粤讲粤政”微信公众号

胜亿优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。